■

インポート

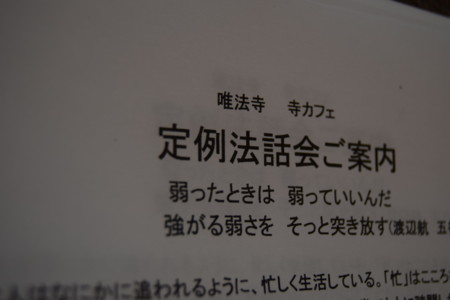

強がる弱さを そっと 突き放す

今月の手話の会。渡辺航の詩「弱ったときは 弱っていいんだ

」を手話で表現した。「強がる弱さ」という意味を考えた。そして「そっと手放す」をそのまま、いとおしい自分を受け入れるという気持ちに深めて読んだ。すばらしい!

「2030年お寺が消える日」

今朝、おあさじ友のTさんに中日新聞の切り抜きを頂いた

先日お彼岸での松宮朝氏の社会学講義(写真)とほぼ通ずるものがある内容。続く記事では、「問われる僧侶の在り方」との見出し。寺は二階建て構造であると表現し、一階はお墓等先祖供養を担う部分、二階は生きている人のために教えを伝える部分。二階部分で力を発揮することが重要だという至極まっとうな意見が述べられていた。しかし現代日本の宗教事情は、もう少し複雑なものがある。明治期の宗教政策が現代人に与えている影響だ。ここでは触れられていない部分に深い根をもっている。深いが故に見えにくいものだけれど。宗教とは何か、原初的なことから、深く共に学びあう場が求められている。

こころのこもった報恩講のお荘厳

村の報恩講。各家をお同行とともに回っていく。お内仏の荘厳もすばらしい。s家にて。幹をつかった本格的な仏華、お華束も餅つきをして御小つぼさんをさして彩色されている。こころのこもったお荘厳。

宗教 リテラシーの有無は問題じゃない?

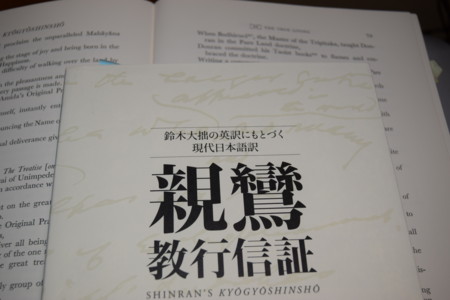

1月の定例 寺カフェ。今日は、40年以上まえの講義録に、「真宗門徒は聞法を大切にしてきた伝統がある。聞法を疎かにしていると、寺詣りと神社に参るのと区別がつかなくなってしまうだろう」そんな危機感が表明されていた。まさにその予言は的中ということか。神社で家内安全無病息災などを祈るのと仏法と同じだなんて、祈っても不安から解放されることはない、迷妄のなかで苦しまざるを得ない。宗教に対するリテラシーの有無なんて話題にもならない・・・そんな感話から始まった。改めて地道に御聖教を読んでいきたいと思う。

<今月の作業内容>鈴木大拙師の英訳正信偈の和訳を、一年間訳文をつけてきたところ、道綽の章まで一同で読みあった。全体の流れを知るのにわかりやすい文章だという感想が参加者の方からあった。